দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের শ্রমজীবী মানুষেরা পরাধীনতা তথা ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন অবিরত। এই লড়াই থেমে নেই, চলছে এবং চলতে থাকবে যতদিন শোষক তার শোষণ কাজ চালাবে। এই অঞ্চলটি কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। এখানকার কৃষিজাত প্রধান ফসল হল ধান। বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলার মানুষদের প্রধান খাদ্য ভাত। শুধু ঔপনিবেশিক শাসকেরাই এদেশের সাধারণ মানুষকে শোষণ করেনি – এর পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শাসকদের দোসর এদেশের জমিদার, মহাজন, অসাধু ব্যবসায়ী, কুসীদজীবী, সরকারি আমলা, নীলকর ও তাদের এদেশীয় দোসর, জমিদারদের নায়েব, দালাল এরা চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এদেশের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের উপর শোষণ নির্যাতন চালিয়ে গেছেন। এদের অন্যায় কাজগুলির প্রয়োগ ঘটাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ঠুরতা দেখাতে বিলম্ব ঘটেনি এই শ্রেণীর মানুষদের। সরাসরি সামাজিক উন্নয়নের সাথে জড়িত এদেশের শ্রমজীবী কৃষককূল এই অন্যায় সহ্য করতে করতে এক সময়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, জোটবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন এবং শেষাবধি বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। এদেশের শ্রমজীবী মানুষের শস্য কেন্দ্রীক আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ফসলী জমি। জমিতে উৎপন্ন প্রধান ফসল ধান। ধানের উপর নির্ভর করেই শত শত বছর ব্যাপী এখানকার অধিকাংশ মানুষের জীবনকাল আবর্তিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসকেরা তাদের উল্লিখিত দোসরদের সহযোগিতায় শোষণ শাসন ও নির্যাতন চালিয়েছে সামাজিক উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত এদেশের কৃষকদের উপর। এসকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা সময়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে উঠে শেষ পর্যায়ে বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। এদেশের জানা ইতিহাসে প্রথম বিদ্রোহের নাম বরেন্দ্র অঞ্চলের ‘কৈবর্ত বিদ্রোহ’ । একাদশ শতাব্দীতে সংঘটিত কৈবর্ত বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল অত্যধিক করারোপে নিষ্পেষিত কৈবর্ত কৃষক ও ভাগীদারদের রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। কৈবর্ত নায়ক দিব্বোকের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই বিদ্রোহ সফল হয়েছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে। মোট ৩০ বছর টিকে ছিল জনগণের এই রাজ্য। এরপর শোষকেরা সংগঠিত হয়ে আশেপাশের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত রাজ্যগুলোর সহযোগীতায় সেই জনতার রাজ্যে আক্রমণ চালিয়ে ক্ষমতা কেড়ে নেয়।

দিল্লী কেন্দ্রীক সুলতানী আমলে বিশেষ করে মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে (১৩২৪-৫১) দিল্লীর নিকটস্থ দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের উপর রাজস্বের চাপ বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৩৩২-৩৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ হয়। যদিও এই অঞ্চলটি গম-যব ইত্যাদি উৎপাদনে প্রসিদ্ধ, ধান উৎপাদনে নয়। মহম্মদ বিন তুঘলক তাৎক্ষণিকভাবে দিল্লী ও নিকটস্থ দোয়াব অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্র বিকাশের পদক্ষেপ নেন এবং কৃষকদের মাঝে কৃষি ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেন এর ফলে উক্ত বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।

মোগল শাসনামলেও ভারতবর্ষে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য জয়ের জন্য মোগলেরা ইজারা নীতি প্রয়োগ করে। এতে জায়গীরদারগণ স্থানীয় ইজারাদার নিয়োগের মধ্য দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করতো শক্তি প্রয়োগ করে। সম্রাট আকবরের আমল থেকে কৃষকদের উপর করের বোঝা সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল। জায়গীরদাররা নির্মমভাবে কৃষকদের নিকট থেকে কর আদায় করে মনসবদারদের (সামরিক অফিসার) প্রদান করতো। মনসবদারদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পরগনা ভাগ করে দেয়া হতো সামরিক বাহিনীর ভরনপোষণের জন্য। পর্যটক ফ্রাসোয়া বার্নিয়ের (১৬২৫-১৬৮৮) তাঁর বিবরণে চাষিদের উপর জায়গীরদারদের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর মন্তব্য করেছেন, বহু অঞ্চলে কাঁটা ঝোপের দুর্ভেদ্য আশ্রয়ের ওপর নির্ভর করে কৃষকরা বিদ্রোহ করতো এবং খাজনা প্রদানে অস্বীকার করতো।

মোগল আমলের কৃষক বিদ্রোহ বাংলার চেয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ করে আগ্রা, সিন্ধুর থাট্টা, পাঞ্জাবের হরিয়ানা, বুন্দেলখন্ড, গুজরাট এসকল অঞ্চলে অধিক সংঘঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মোগল সেনাদের ভরনপোষণের জন্য কয়েকটি পরগণা নিষ্কর প্রদান করা হয়েছিল। এগুলি ভোগ করতো মোগল পক্ষের যুদ্ধবাজ একটি গোষ্ঠী যারা মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিলো ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে এদের নিষ্কর জমিগুলোতে খাজনা আরোপ করায় এরা রাতারাতি বিদ্রোহী হয়ে যায়। এদের অনেকেই বারোভূঁইয়া প্রধান ঈশা খাঁ এর পক্ষাবলম্বন করে। অনেকেই কোচবিহার, ত্রিপুরা, এমনকি কামরূপ ও আসামের রাজাদের অধীনে চাকুরীতে নিয়োজিত হয়। মোগল আমলের প্রজা বা কৃষক বিদ্রোহের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্যমূলক কোন ইতিহাস এখন অবধি রচিত হয়নি।

পলাশী যুদ্ধের তিন বছর পর থেকেই শুরু হয় বাংলা বিহার ও আসামে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ। শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের এক অবিস্মরণীয় লড়াই, ইতিহাসখ্যাত ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।

পলাশী যুদ্ধের মাত্র তিন বছর পর থেকে অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল ইংরেজদের বর্বর শোষণ শাসন ও অত্যাচার। এর প্রধান শিকার ছিলেন বাংলার নিরীহ নিপীড়িত কৃষককুল। এদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন প্রধান ফসল ধান উৎপাদনের জমিগুলোর উপর মাত্রাতিরিক্ত করারোপ করা হয়। উৎপন্ন ফসলের উপর অতিরিক্ত করের চাপে কৃষকদের নাভিশ্বাস উঠতে থাকে। বিগত বিশ বছর থেকে শুরু হওয়া ক্রমাগত মারাঠা বর্গী আক্রমণে বাংলার পশ্চিমাংশ প্রায় উচ্ছন্নে, লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি অনাবাদী; এরপর পলাশী যুদ্ধসহ পর পর কয়েকটি যুদ্ধের ধকল গেছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের উপর; এখন নতুন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আরোপিত করের বোঝা। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে (১২৭৬ বঙ্গাব্দে) ঘটে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বনাশা এক মহা দুর্ভিক্ষ যেটি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষে বাংলায় ত্রিশ লক্ষেরও অধিক কৃষকের মৃত্যু হয়।

এর প্রায় নয় বছর পূর্ব থেকেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ফকির সন্ন্যাসী, অত্যাচারিত কৃষক, তাঁতী ও কারিগর, মোগল এবং নবাবের সেনাবাহিনীতে চাকুরী করা সৈনিকগণ মিলিতভাবে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বেশ ধারণ পূর্বক জনগণের সঙ্গে মিশে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করেছিলেন।

ফকির বিদ্রোহের মহানায়ক ছিলেন মজনুশাহ। অধ্যাপক সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্ত তাঁর চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত নামক গ্রন্থে বলেছেন, অষ্টাদশ শতকের শেষ চল্লিশ বছর ধরে (১৭৬০-১৮০০) সন্ন্যাসী ফকিরদের ধর্মীয় সামাজিক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে অত্যাচারিত কৃষক ও তাঁতীদের ঐক্যবদ্ধ অথচ বিক্ষিপ্ত সশস্ত্র বিদ্রোহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার, জমিদার ও কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটে চলেছিল।

ইতিহাস ও সমাজবিদগণ যাকে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বলে আখ্যা দিয়েছেন আসলে সেটি ছিল সম্পূর্ণরূপে একটি প্রকাশ্য কৃষক বিদ্রোহ। যেহেতু বাংলার কৃষকেরা এবং পলাশী যুদ্ধে দেশপ্রেমিক পরাজিত যোদ্ধারা সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্দোলনে তথা সম্মূখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন সেকারণে ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহের সহজ নামকরণ হয়ে গেছে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। বাংলার ইতিহাসে এই বিদ্রোহ ছিল এক অভাবনীয় অধ্যায়; দখলদার বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষদের বিশেষ করে কৃষকদের প্রথম কৃষক বিদ্রোহ। শুধু কৃষক বিদ্রোহ বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে মহান এই আন্দোলন। আসলে এটি ছিল এদেশের কৃষকদের নেতৃত্বে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ধরণ, ব্যাপকতা, বিস্তৃতি, যুদ্ধ কৌশল এবং সর্বোপরি আক্রমণের লক্ষ্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, এটি ছিল সার্বিকভাবে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। যুদ্ধ শুধু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি ছড়িয়ে যায় বিহার এবং আসামে। এ ছিল এক অভূতপূর্ব লড়াই যেটি স্বাধীনতার চেতনা থেকে উদ্ভূত। এই বিদ্রোহের লড়াকু সৈনিকেরা বাংলার উত্তরাঞ্চল সহ বিহার ও আসামের বিশাল অঞ্চল ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক এই আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল উত্তরবঙ্গ বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চল। একই সময়ে বাংলার উত্তরাঞ্চলের রংপুর, দিনাজপুর এবং কোচবিহারের কৃষকেরা বিদ্রোহ করেন ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে যেটি ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইজারাদার মুর্শিদাবাদের কুখ্যাত দেবীসিংহ রংপুর ও দিনাজপুর এলাকায় কৃষকদের উৎপাদিত প্রধান ফসল ধানের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে ও তা আদায়ে বর্বর অমানুষিক নিপীড়ন চালায়। এতে অতিষ্ট হয়ে এই অঞ্চলের কৃষকেরা বিদ্রোহী হন। (Narahari Kaviraj, A Peasant Uprising in Bengal (1783), Delhi, 1971)

প্রায় সমগ্র বাংলা, বিহার এবং আসামে ছড়িয়ে যাওয়া এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে ছিলেন মজনু শাহ। মজনু শাহের সহযোদ্ধারা ছিলেন মুসা শাহ, চেরাগ আলি, ভবানী পাঠক, অনুপ নারায়ণ, নুরুল মহম্মদ, অছিমুদ্দীন সরদার, পীতাম্বর, শ্রীনিবাস, দেবী চৌধুরাণী প্রমুখ।

বাংলার শ্রমজীবী মানুষের এই সশস্ত্র সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত সাফল্যের মুখ দেখতে পায় নি। ইতোমধ্যেই ইংরেজরা এদেশে একটি দালাল শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল যারা জমিদার নামে পরিচিত। এরা সরাসরি আন্দোলনরত কৃষকদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণের কারণে কোম্পানী ঐতিহাসিক ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। অসংখ্য স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাকে নিমর্মভাবে হত্যা করেছিল ইংরেজরা। গ্রেপ্তারকৃত সন্ন্যাসী ও ফকিরদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল যে স্থানটিতে সেটি এখনও সন্যাসীকাটা নামে সেই বীর যোদ্ধাদের স্মৃতি বহন করে চলেছে। (জলপাইগুড়ি জেলাধীন একটি থানা হিসেবে পরিচিত সন্যাসীকাটা)।

ফকির বিদ্রোহের পরে এদেশে ধানকেন্দ্রীক আন্দোলন-সংগ্রাম থেমে থাকেনি। বরং পূর্বের চেয়ে আরও প্রবল এবং জোরদার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে বৃহৎ বাংলার চতুর্দিকে। ইতিহাসে এগুলো চিহ্নিত হয়েছে সাঁওতাল বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, নানকার বিদ্রোহ, পাবনা-সিরাজগঞ্জ প্রজা বিদ্রোহ, হাজং বিদ্রোহ, নকশালপন্থী কৃষক আন্দোলন প্রভৃতি নামে।

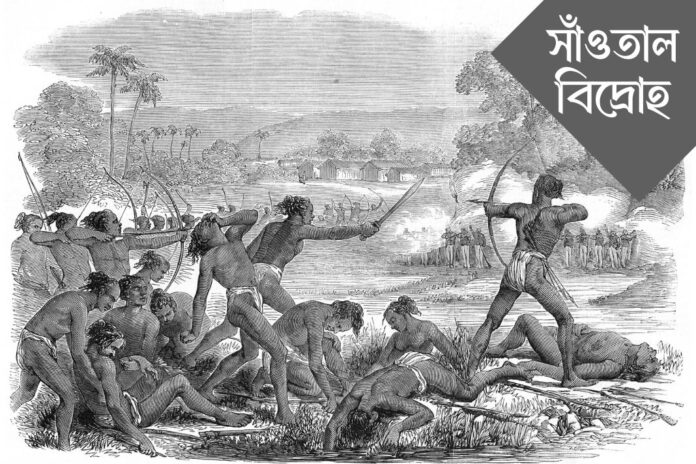

সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭)

সুদূর অতীতকালে সাঁওতাল ও তাদের সমগোত্রীয় শাখার কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর মানুষ (আদি-অষ্ট্রেলিয় নরগোষ্ঠী) ভারতের বিহার প্রদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসবাস শুরু করে। মুর্শিদাবাদের উত্তর পশ্চিমাংশ, বীরভূম জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং ভাগলপুর জেলার রাজমহল পাহাড়সহ অরণ্যভূমির সমন্বয়ে আনুমানিক ১৩,৩৬৬ বর্গমাইল এলাকা ‘দামিন-ই-কোহ’ নামে চিহ্নিত ছিল সাঁওতাল অধিবাসীদের বসবাসের জন্য। দামিন-ই-কোহ কথাটির অর্থ ‘পাহাড়ের প্রান্তদেশ’। উল্লেখিত ১৩,৩৬৬ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ৫০০ বর্গমাইল এলাকা ব্যতীত সম্পূর্ণটাই ছিল পাহাড়। ৫০০ বর্গমাইলের মধ্যে ২৫৪ বর্গমাইল এলাকা ছিল শুধুমাত্র আবাদযোগ্য আর অবশিষ্ট ২৪৬ বর্গমাইল এলাকা ছিল গভীর জঙ্গল।

১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ড ভাগলপুরের কালেক্টর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর উল্লেখিত দামিন-ই-কোহ অঞ্চলটির সীমানা নির্ধারণ করেন। এসময়ে সাঁওতাল, পাহাড়িয়া, মালপাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর মানুষেরা রাজমহল পাহাড়ের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে যেতে অস্বীকার করে। সাঁওতালেরা গঙ্গা অববাহিকার পলিময় এলাকায় ধান সহ নানা ধরনের শস্য ফলাতো। ক্লিভল্যান্ড এদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দিলে সাঁওতালরা তা দিতে অস্বীকার করে। এক পর্যায়ে তিলকা মাঝি নামে এক সাঁওতাল নেতার নেতৃত্বে তারা একতাবদ্ধ হয়। ইংরেজরদের সঙ্গে শুরু হলো যুদ্ধ। তিলকা মাঝি পরাজিত ও বন্দি হলেন। শোনা যায়, সাঁওতালদের তীর ও গুলতির আঘাতে ক্লিভল্যান্ড নিহত হয়েছিলেন।

তিলকা মাঝিকে প্রথমে চাবুক মারা হয়। এরপর তাঁকে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে ভাগলপুর শহরে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ঘোরানো হয়া। তাতে তিলকা মাঝির মৃত্যু না হওয়ায় শেষে ইংরেজরা ১৭৮৫ সালে তাকে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। তিলকা মাঝি সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রথম শহীদ। এরপর তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক ভাগলপুর ও রাজমহলে গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী জঙ্গল এলাকা পরিষ্কার করে সাঁওতালদের বসবাস করার আহ্বান জানান। তিনি প্রজাদের তিন বছর কর মওকুফের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে কটক, মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারিবাগ, মোদিনীপুর, বাঁকুড়াসহ আশেপাশের অঞ্চল থেকে দলে দলে সাঁওতালরা দামিন-ই-কোহে এসে বসতি শুরু করে। এরা উদয় অস্ত কষ্টকর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার একর পাহাড় জঙ্গল পরিষ্কার করে এবং এগুলো চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। সমতল ভূমির অধিকাংশই ছিল ধানচাষের আওতায়। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর লোকেরা দারুন উৎসাহে তাদের নবপ্রস্তুতকৃত ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপাদন শুরু করে। ধানের পাশাপাশি তৈলবীজ ও সরিষাও জন্মাতো প্রচুর। ইতোমধ্যে বাঙালী বণিক, মহাজন, সুদের কারবারিরা দামিন-ই-কোহে এসে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। মহাজনী ব্যবসা বাণিজ্যের অবাধ সুযোগে আকৃষ্ট হয়ে পার্শ্ববর্তী শাহাবাদ, ছাপরা, বেতিয়া, আরা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে ভোজপুরী এবং পশ্চিমা ব্যবসায়ীগণের অনেকেই দামিন-ই-কোহ অঞ্চলে এসে জেঁকে বসতে শুরু করে। দামিন-ই-কোহ থেকে কোম্পানী সরকার ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে যেখানে মাত্র দুই হাজার টাকা খাজনা আদায় করেছে ১৮৫১ সালে এই অঙ্ক ২২ গুণ বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩,৯১৮ টাকা।

এ ছিল সরকারি খাজনা আদায়ের হিসাব। ফড়িয়া, মহাজন, কুসীদজীবী ব্যবসায়ীদের দ্বারা যে অর্থনৈতিক শোষণের শিকার সমগ্র এলাকার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে হতে হয়েছিল সে সম্পর্কেও তথ্য রয়েছে ভূরি ভূরি। ইংরেজ প্রশাসক ও লেখক উইলিয়াম হান্টার তাঁর The Annals of Rural Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ‘যে মুহুর্তে কোন সাঁওতাল কৃষক জমিদার বা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করতো – সেই মুহুর্ত থেকেই ঐ হতভাগ্য সাঁওতাল কৃষক শোষণজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ত। সমস্ত বছর সে যতই পরিশ্রম করুক জমিদার মহাজন সমস্ত ফসলই নিজের গোলায় তুলত। যদি সে কখনো অতিষ্ট হয়ে পালাবার চেষ্টা করত জমিদারের পাইক পেয়াদা এসে সেই দরিদ্র সাঁওতালের গরু, মহিষ, বাসন কোসন এবং ঘরের সব জিনিস লুট করে নিয়ে যেত। থানার দারোগারা ছিল জমিদার মহাজনের দালাল এবং বর্বর নিপীড়ক।’

হান্টার একই গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেছেন, অধিকাংশ সাঁওতালেরই সামান্য ঋণ পরিশোধ করবার মত জমি ও ফসল থাকত না। কোন সাঁওতালের পিতার মৃত্যু হলে মৃতদেহ সৎকারের জন্য সেই সাঁওতালকে হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের কাছ থেকে কিছু টাকা ঋণ করতে হত। কিন্তু ঋণের জামিন রাখবার মত জমি বা ফসল না থাকায় সেই সাঁওতালটিকে লিখে দিতে বাধ্য করা হত যে, ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত সে তার স্ত্রী-পুত্র পরিবার জমিদার ও মহাজনের দাস হয়ে থাকবে। একথা লিখে দেবার পরদিনই সাঁওতালটিকে জমিদার বা মহাজনের গোলামী করতে যেতে হত। অবশ্য এ জীবনে তার ঋণ শোধ হত না। কারণ, শতকরা তেত্রিশ টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের ঋণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই দশগুণ হয়ে উঠত এবং মৃত্যুর সময় সাঁওতালটি তার বংশধরের জন্য রেখে যেত কেবল পর্বত প্রমাণ ঋণের বোঝা।

সমসাময়িক লর্ড ডালহৌসির বিখ্যাত নোট সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণগুলিকে তুলে ধরেছে: ‘১৮৫৪- শীতকালে উত্তেজনা, চাঞ্চল্য এবং ক্ষোভ ক্রমাগত সাঁওতালদের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে। এটার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা সৎ ও সহায়হীন সাঁওতালদের বিভিন্নভাবে শোষণ করছে বহু যুগ ধরে। একবার বিত্তবান হিন্দু ব্যবসায়ীদের ফাঁদে পা দেওয়া মানে বংশানুক্রমিক ক্রীতদাসত্বের সামিল। হিন্দুরা মূলত মহাজনী কারবারে এদের বেঁধে ফেলত।’

সমসাময়িক বিখ্যাত ইংরেজী সাময়িকী Calcutta Review (1856)-এ প্রকাশিত তথ্যগুলো ছিল আরও মর্মস্পর্শী: ‘ঋণের জন্য জমির ফসল, লাঙ্গলের বলদ, এমনকি নিজেকে এবং পরিবারকেও হারাতে হত, আর সেই ঋণের দশগুণ পরিশোধ করলেও ঋণের বোঝা পূর্বে যেরূপ ছিল পরেও সেরূপই থাকত। বারহাইত ও হিরণপুর- এই দুটি স্থান ছিল মহাজনগণের প্রধান কেন্দ্র। এই দুই কেন্দ্রে সাঁওতালদের দেয়া সুদে অতি অল্প সময়ে একটি ধনী-মহাজন শ্রেণীর সৃষ্টি হল।’

১৮৫১ সালে ব্রিটিশ কোম্পানী সরকার সাঁওতালদের ওপর খাজনা বাড়িয়ে দেয় বাইশগুণ। ইতোমধ্যে বর্ণহিন্দু মহাজন, ব্যবসায়ী ও কুসীদজীবীদের ফাঁদে পড়ে যে সকল সাঁওতাল কৃষক ভূমিদাস হিসেবে দীর্ঘদিন বন্দী জীবন অতিবাহিত করছিল এদের সঙ্গে যোগ হতে থাকে বাড়ীঘর উচ্ছেদ হওয়া আরও অনেক সাঁওতাল কৃষক। বাঙালী, মাড়োয়ারি, ভোজপুরী মহাজনরা দীর্ঘদিন ধরে সরল-সহজ সাঁওতাল কৃষকদের ঠকিয়ে শোষণ করেছে তার এক চমকপ্রদ বর্ণনা পাওয়া যায় তৎকালীন কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা থেকে। উল্লেখিত মহাজনরা সাঁওতালদের নিকট থেকে যখন ধান ক্রয় করতো তখন বেশী ওজনের বাটখারা ব্যবহার করতো যার নাম ছিল বড়বৌ বা কেনারাম। আর বিক্রীর সময় কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার করতো যার নাম ছিল ছোটবৌ বা বেচারাম। এভাবে ঘৃণিত এই মহাজনেরা সাঁওতালদের শ্রমের ফসল ধান, সরিষা ইত্যাদি দুই দিক থেকে লুটে নিত। গরীব এবং অসহায় সাঁওতাল কৃষক অবাক হয়ে শুধু দেখত এবং অব্যক্ত বেদনায় উপলব্ধি করতো যত ফসলই তারা নিয়ে আসুক মহাজনের আড়তে, সেই ফসলের ওজন বিশ সের পর্যন্ত পৌঁছায় না। একে তো নিরক্ষর সাঁওতালরা গুণতে জানতো না। তদুপরি মহাজনদের এই অপকর্মের প্রতিবাদ করার সাহসও তাদের ছিল না। তারা অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করতো তাদের জন্মানো ধান মাপা শুরু হয় রাম (এক) থেকে আর শেষ হয় উনিশে। তারা কাতরভাবে মিনতি করত ‘একবার বিশ বোল বাবু’। তাদের কাঙ্খিত বিশ আর হতনা। কারণ ১৯ সের মাপ হওয়ার পরই মহাজন পুনরায় রাম (এক) থেকে শুরু করতো।

সাঁওতালদের উপর চতুর্দিক থেকে নেমে আসা শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন চলতে থাকে কয়েক যুগ ব্যাপী। সবকিছুরই শেষ আছে। এই অবর্ণনীয় শোষণের বিরুদ্ধেও সাঁওতাল জনগোষ্ঠী এক পর্যায়ে প্রতিশোধের দীক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হলো। তবে তাদের এই একতাবদ্ধ হওয়া আর শোষকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের যে দৃঢ় প্রত্যয় সেটি তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল সমসাময়িক আরেকটি আন্দোলন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কথা। ইংরেজ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ওয়াহাবী বিদ্রোহের অনল গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গেছে। গোটা উত্তরভারত, বিহার ও বাংলা ওয়াহাবীদের কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত। দামিন-ই-কোহর উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব দিক থেকে ওয়াহাবী আন্দোলনের তীব্র দামামা ধ্বনি সাঁওতালদের কানে এসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এইতো উপযুক্ত সময়। সাঁওতালরা আর চুপচাপ বসে রইল না।

ইংরেজ কোম্পানীর অবাধ শোষণ-শাসন-নিপীড়ন, জমিদার-মহাজনদের দীর্ঘ সময়ব্যাপী শোষণ-উৎপীড়ন আর সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে-সাঁওতালরা গর্জে উঠল। সাঁওতালদের দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যেন এক মহা বিদ্রোহের আকারে বিষ্ফোরিত হলো। শুরু হলো সাঁওতালদের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার এক মহাসংগ্রামের সূচনাপর্ব।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন বৃহস্পতিবার। ভগনাডিহি গ্রামের বটতলায় এক ঐতিহাসিক জনসভা। ইতোমধ্যেই এই গ্রামের মোড়ল চুনার মুর্মুর পুত্র সিধু ও কানু সমগ্র দামিন-ই-কোহর সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর নেতা হিসেবে স্বীকৃত। তাদের ডাকে সেদিন জমায়েত হয়েছেন প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল। ভগনাডিহির বটতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সিদ্ধান্ত ও শপথ নেয়া হল- আর ইংরেজ সরকার নয় জমিদার ব্যবসায়ী মহাজনদের শোষণ ও শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে সিধু কানুর নেতৃত্বে। ইতোমধ্যে বীরভূম, ভাগলপুর, হাজারীবাগ, মানভূম এই অঞ্চলগুলো থেকেও হাজার হাজার সাঁওতাল জমায়েত হতে থাকে। এরা প্রস্তুতি গ্রহণ করে বিশাল এক পদযাত্রার। ভগনাডিহি থেকে শান্তিপূর্ণ পদযাত্রা শুরু করে তাদের লক্ষ্য কলকাতা। তারা কলকাতায় গভর্নর জেনারেলের সম্মুখে হাজির হয়ে নিজেদের অভিযোগ জানাবে। এর পাশাপাশি সভায় আরেকটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়। দামিন-ই-কোহ থেকে সকল বাঙ্গালী ও পশ্চিমী মহাজনদের উচ্ছেদ করে সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে নিজস্ব স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা চালু করা হবে। এ প্রেক্ষিতে কামার, কুমার, তেলী, মোমিন (মুসলমান তাঁতী), চর্মকার, ডোম প্রভৃতি পেশাজীবী বাংলাভাষী বা অন্য ভাষাভাষী লোকদের আক্রমণ করা হবে না। কারণ সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, আর সাঁওতালেরা এদের কাছ থেকে নানাভাবে উপকার ও সাহায্য পেয়ে থাকে।

সভায় একবাক্যে সকলেই একমত পোষণ করে যে, এখন থেকে জমিদার-মহাজন-পুলিশ পাইক পেয়াদাদের উৎপীড়ত সহ্য করা হবে না। দামিন-ই-কোহ থেকে সকল উৎপীড়কদের বিতাড়িত করে স্বাধীন সাঁওতালদের ভূখ- সংরক্ষিত করবে। সিধুর নির্দেশে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় যুবক ইংরেজ সরকারের কর্মকর্তা যেমন ভাগলপুরের কমিশনার, কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, বীরভূমের কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, দীঘি ও টিকরী থানার দারোগা এবং কয়েকজন জমিদার বরাবর পত্র পাঠানো হলো। আগামি পনেরো দিনের মধ্যে পত্রের উত্তর দাবি করা হলো। আসলে এই পত্রগুলো ছিল বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়-সংক্রান্ত তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে প্রচলিত আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং কখনই সাংঘর্ষিক নয়। সাঁওতালদের প্রেরিত চিঠি সবার কাছেই পৌছে গেল। বিভাগীয় কমিশনার অতি উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। তিনি সাঁওতালদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারলেন না। তিনি দেখলেন কাজ কর্ম সবই তো চলছে, রাজস্বও আদায় হচ্ছে নিরাপদে, ঝামেলা তো কিছু নেই। তিনি নির্লিপ্ত থাকলেন। সাঁওতাল নেতারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্লিপ্ততায় নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো। শুধু একবার বললো, “ভগবান মহৎ কিন্তু তিনি বড় দূরে”।

এবার কিন্তু সাঁওতালেরা তাদের শেষ পথটি বেছে নিলো। তাদের নিজ নিজ আবাসস্থল, গহীণ অরণ্য আর উপত্যকায় শালপত্রের প্রতীক নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে বার্তা পৌঁছাতে শুরু হলো। এর পূর্বে পত্র দ্বারা ছড়ানো বার্তায় তারা উজ্জীবিত এবং ভবিষ্যত নবজীবন প্রাপ্তির আশায় এক ধরনের উত্তেজনায় বিভোর। তারা ধরেই নিয়েছিল সমগ্র দামিন-ই-কোহতে তাদের শাসিত এক নতুন দেশ গঠন হতে চলেছে। বার্তা পেয়ে এবার তীর ধনুক, গুলতি এবং নিজেদের তৈরি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দলে দলে বেরিয়ে পড়লো।

যাদের আহ্বানে এই বিপুল সাড়া-সেই সিধু ও কানু প্রত্যক্ষ করলো দামিন-ই-কোহ জুড়ে প্রচণ্ড গতিতে ধেয়ে আসছে এক কাল বৈশাখী। এই ঝড় নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা তাদের হাতের বাইরে চলে যাবে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের গতি ভিন্ন পথে বিপজ্জনক অবস্থায় ধাবিত হবে। সিধু-কানুর নির্দেশে তাৎক্ষনিক ভাবে সর্বত্র নির্দেশ প্রেরিত হলো- সবাই সমতল ভূমিতে নেমে এসো, সকলে একত্রিত হয়ে কলকাতায় যেতে হবে। বড় লাটের কাছে আমাদের বক্তব্য জানাবো। সেখানেই চুড়ান্ত হবে আমাদের দাবি।

৩০ জুন ১৮৫৫। শুরু হলো দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের ঐতিহাসিক এক বিশাল গণপদযাত্রা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার এদেশীয় এজেন্ট জমিদার, মহাজন যারা নিজেদের স্বার্থে হাজার হাজার সাঁওতাল কৃষক-শ্রমিককে বাড়ি ঘর ছাড়া করেছে আর এদের অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনের সুখ-আনন্দ ভেঙ্গে তছনছ করেছে- এই মিছিল তারই প্রতিবাদে। এই অভিযানে সামিল হয়েছিলেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার সাঁওতাল। ভাগনাডিহি থেকে শুরু হলো পদাযাত্রা। বিভিন্ন গ্রাম অতিক্রম করে হাজার হাজার মানুষের অন্তহীন মিছিল বিদ্রোহের মাদল বাজাতে বাজাতে অগ্রসর হতে থাকে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যেসময়ে দামিন-ই-কোহর সাঁওতাল জনগোষ্ঠী এই ঐতিহাসিক আন্দোলনে নেমেছিলেন সমসাময়িক কালের সমগ্র বাংলাদেশের কোথাও তখন জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ঘটেনি-এমনকি এবিষয়ে ধারণা পর্যন্ত জন্মেনি। স্বাধীনতার চেতনা নিয়ে কোন সংগীত রচিত হয়নি। বরং তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্রটি ছিল ভিন্ন। কলকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। এখানকার বাঙ্গালী যারা শিল্প সাহিত্যের চর্চা করতেন- তাদের ব্রত এবং ধর্মই ছিল রাজসেবা অর্থাৎ ইংরেজ প্রভুর সেবা করা। এমনকিছু কাজ করলে ইংরেজ প্রভুর অসন্তোষ বাড়বে কিংবা শাসকগোষ্ঠী নারাজ হবে তাদের তৈরি করা জমিদার-মহাজন শ্রেণীর পক্ষে এগুলো ছিল অচিন্ত্যনীয়। এসময়ের বাঙ্গালি, কবি, সংগীতকার এদের রচনাতেও পরাধীন জাতিকে উজ্জীবিত করার মতো কোন কিছু সৃষ্টি হতে দেখা যায়নি। ইতিহাস সাক্ষী-আদিবাসী এবং অনগ্রসর সাঁওতাল সমাজ জীবনের যারা প্রগতিশীল মানুষ এরাই সেদিন রচনা করেছিলেন তাঁদের ভাষার স্বদেশী গান। সেই সংগীতের বাণী ছিল শোষিত হবার নিদারুণ যন্ত্রণা- শোষক শ্রেণীর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আহ্বান। সাঁওতালদের রচিত গানের মাধ্যমে সেদিন হাজার হাজার প্রতিবাদী জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল কোম্পানী ও তাদের এদেশীয় দালালদের নির্যাতনের চিত্র আর তুলে ধরা হয়েছিল এদের কুশাসনের স্বরুপ। সাঁওতালরাই প্রথম সেদিন ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেলের (বড় লাট) কাছে তাদের দাবি দাওয়া পেশ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ প্রশাসন এবং এদেশীয় এজেন্ট জমিদার-মহাজনেরা সরল প্রকৃতির সাঁওতালদের সদিচ্ছার মনোভাব বুঝতে সক্ষম হয়নি।

কলকাতা অভিমুখী বিশাল পদযাত্রার এক পর্যায়ে মিছিলকারীদের খাদ্যভাবে দেখা দেয়। ইতোমধ্যে পথে কয়েকটি অনাহুত ঘটনা ঘটতে থাকে। এতোকাল অসাধু-ব্যবসায়ী মহাজনেরা নিরীহ সাঁওতালদের ঠকিয়েছে এখন সাঁওতালদের একতাবদ্ধ হয়ে বিশাল পদযাত্রার দৃশ্য দেখে শোষক শ্রেণীর অনেকেই ভয় পেয়ে নিকটবর্তী থানায় গিয়ে সাঁওতাল নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করতে শুরু করে। এ সবকিছুই ছিল সিধু-কানু এদের কাছে অনাকাঙ্খিত। তৎকালীন থানার দারোগা পুলিশ এরাও ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীন। এরা কোন কিছু না বুঝে এবং সাঁওতাল নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না করে সরাসরি আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এতে পরিনাম যা হবার তাই হলো। শান্তিপ্রিয় পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা সহসাই উত্তেজিত হয়ে পর পর কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটায়। এই ঘটনা গুলোর সূত্রপাত এলাকার হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা। অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা ছিল এমন- ৭ জুলাই ১৮৫৫ তারিখে সাঁওতালদের বিপুল পদযাত্রা একটি থানা এলাকায় প্রবেশ করে। সেখানকার হিন্দু মহাজনেরা ভয় পেয়ে স্থানীয় থানার দারোগাকে হাত করে। সাঁওতাল জনতার দুই নেতার বিরুদ্ধে চুরির মিথ্যা অভিযোগ এনে তাদের গ্রেপ্তার করতে বলে। থানার দারোগা সিপাহীদের নিয়ে সাঁওতালদের নিকট পৌছে যায়। একপর্যায়ে সিধু-কানু জানতে পারে যে, জমিদার মহাজনেরা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা চুরির মামলা দায়ের করেছে। তখন দুই ভাই দারোগাকে বলে “যদি আমাদের বিরুদ্ধে প্রমান থাকে, তবে আমাদের গ্রেপ্তার করো”। মাথা মোটা দারোগা সাঁওতালদের স্বাভাব প্রকৃতি না বুঝেই সিপাহীদের নির্দেশ দেয় সিধু-কানুকে গ্রেপ্তারের। যখনি এই কথা বলা-চোখের নিমিষে সাঁওতাল জনতা ঝাঁপিয়ে পড়লো দারোগা ও সিপাহীদের উপর। দারোগা সহ দশজন নিহত হল আর অবশিষ্টেরা নিহত সঙ্গীদের ফেলে রেখে কোন রকমে জীবন নিয়ে পালালো।

সাঁওতাল সশস্ত্র বিদ্রোহ এভাবেই খণ্ড খণ্ডভাবে চলতে থাকে। সাঁওতাল বিদ্রোহের রক্তপাতের অধ্যায় শুরু হয়েছিল নিতান্তই এই নিরীহ জাতিগোষ্ঠীর মন মানসিকতাকে বুঝতে না পারার অক্ষমতা থেকে। হত্যাকাণ্ড গুলো একে একে ঘটতে থাকে যা ছিল এদের নেতাদের জন্য অনাকাঙ্খিত। ইতোমধ্যে পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারী বিরাট সংখ্যক মানুষের খাদ্য ও রসদ ফুরিয়ে যেতে থাকে। অধিকাংশ পদযাত্রার সদস্যরা খাদ্য সংগ্রহ অপরিহার্য উপলব্ধি করে যে কোন মূল্যে- তা যদি লুণ্ঠন করেও হয় সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। নেতাদের চেষ্টা সত্ত্বেও লুটতরাজ থামানো সম্ভব হলো না। এক পর্যায়ে নেতারা স্থানীয় জমিদার-জোতদার মহাজন এদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু সব চেষ্টাই একে একে ব্যর্থ হতে শুরু করে এবং পুরো আন্দোলনের ধরন পাল্টে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের দিকে দ্রুত ধাবিত হলো। ইংরেজ সরকারও বেসামাল হয়ে সরাসরি আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করলো। বিশাল বাহিনী দিয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করা হলো। বিদ্রোহের এক পর্যায়ে সাঁওতালরা ইংরেজ শাসন পদদলিত করে সমগ্র বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও ভাগলপুরের একাংশ নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। এরপর তারা মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করে। পথে মহেশপুর রাজবাড়ি আক্রমণ করে। এরপর জঙ্গীপুরের দিকে অগ্রসর হয়ে ইংরেজ বাহিনীর সামনা সামনি তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধ ছিল অসম। সাঁওতালদের তীর-ধনুক ইংরেজদের আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি। এছাড়া ইংরেজ সৈন্যদের পক্ষে সরাসরি যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবর্তীণ হয়েছিল স্থানীয় নবাব, জমিদার ও মহাজনদের পক্ষের দালালেরা।

মুর্শিদাবাদের তৎকালীন নবাব সৈন্য, অশ্ব এবং পঞ্চাশটি হাতি দিয়ে ইংরেজ বাহিনীকে সরাসরি সাহায্য করেছিল। হাতিকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় ছেড়ে দিলে হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে বহু সাঁওতালের মৃত্যু ঘটে এবং তাদের ঘরবাড়ি বিনষ্ট হয়। মুর্শিদাবাদের নবাব ফেরাদুন মির্জা ছাড়াও ভাগলপুরের জমিদার, কান্দির রাজা, হেতমপুরের জমিদার বিপ্রচরণ চক্রবর্তী হাতি, লাঠিয়াল বাহিনী এবং রসদ পাঠিয়ে ইংরেজ বাহিনীর সহযোগিতা করেছিল। এছাড়াও রানি রাসমনি , ইদানিং নাটকের মাধ্যমে এই অত্যাচারি জমিদারকে মহান হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বর্ধমানের মহারাজা সত্যচরণ ঘোষাল সহ এলাকার অনেক জমিদার তাদের হাতি, ঘোড়া, পাইক বরকন্দাজ অস্ত্র ও রসদ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বর্বর ব্রিটিশ বাহিনীকে সাহায্য করেছিল।

দেড় বছরেরও অধিক সময় ধরে সাঁওতালদের এই সশস্ত্র মুক্তির যুদ্ধ চলেছিল। প্রকৃত অর্থেই এই বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের ভিত কাঁপিয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহ আর ধান রক্ষার আন্দোলন একই সূত্রে গাঁথা। এই বিদ্রোহ চলাকালীন এবং শেষ হবার পর সাঁওতাল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে অসংখ্য আখ্যায়িকা, কাব্য, লোক সংগীত, লোক কবিতা, পটেরগান, প্রভৃতি এদেশের কবি-সাহিত্যকেরা রচনা করেছেন। পট অংকিত হয়েছে বহু সংখ্যক। সমসাময়িককালের কয়েকটি পত্রিকার ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মতো, সংবাদ প্রভাকর ও সম্বাদ ভাস্কর সাঁওতালদের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের ন্যায্যতা এবং তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতার ঘটনা তুলে ধরেছিল। পরবর্তীকালে সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা সাহিত্যে এই মহান বিদ্রোহকে অবলম্বন করে রচিত হয় অনেক উপন্যাস, নাটক, যাত্রা, গল্প আর অসংখ্য কবিতা।

শেষ পর্যন্ত সাঁওতালদের এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল তাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এর প্রভাব পড়েছিল ভারতবর্ষের সর্বত্র। পরবর্তী সময়ে বাংলার মেহনতী অধিকার সচেতন জনগণকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে অগ্রসর হবার প্রেরণা যুগিয়েছিল। প্রখ্যাত গবেষক-লেখক সুপ্রকাশ রায় ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের পরবর্তী প্রভাব সম্পর্কে সুষ্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন তাঁর লেখায় : “সাঁওতাল উপজাতির এই স্বাধীনতার যুদ্ধ যে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণকে এবং দুই বৎসর পরের মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭) স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্তমানকালে ‘অসভ্য ও বন্য’ বলিয়া পরিচিত যে উপজাতি একশত বৎসরের অধিকাল পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের শিক্ষা ও প্রেরণা দান করিয়াছিল, তাহাদের অতীত ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের মূল্যবান উপাদান।”

সবশেষে বিদ্রোহী কবি নজরুল রচিত শ্রমজীবী মানুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতার কয়েকটি পঙতি উদ্ধৃত করে মহান সাঁওতাল বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত এই ইতিবৃত্ত শেষ করছি- “হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়, পাহাড়-কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়, তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধুলি, তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান-তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।”

মাহবুব সিদ্দিকী